par Camille Gruhier

par Camille Gruhier

Simple à installer et de plus en plus abordable, un disque dur externe constitue une solution intéressante pour prolonger l’espace de stockage d’un ordinateur. Qu’il soit portable ou destiné à rester sur un bureau, accessible en réseau ou pas, capable ou non de lire des fichiers multimédias… À chacun de choisir en fonction de ses besoins.

Photos, vidéos, fichiers musicaux, jeux, logiciels… les données numériques s’accumulent si rapidement qu’elles se sentent parfois à l’étroit dans le disque dur d’un ordinateur. Un disque dur externe permet d’étendre, simplement et à coût maîtrisé, son espace de stockage. Il suffit de connecter le périphérique à l’ordinateur pour pouvoir y graver des données.

Un disque dur de bureau est assez encombrant et son poids peut dépasser le kilo. Ces unités de mémoire ne sont donc pas vraiment des produits nomades, même si elles restent transportables. Leur capacité de stockage va de 128 Go à 18 To pour des prix variant de 130 à plus de 450 €. À ne pas confondre avec la mémoire tampon (ou mémoire cache), de 8, 16 ou 32 Mo, qui ne sert qu’à optimiser les performances (et ne saurait constituer un critère de sélection).

La taille des plateaux qui les composent leur sert de nom générique : on parle de disques durs 2,5" et 3,5". La vitesse de rotation des disques durs 3,5" atteint aujourd’hui 7 200 rpm (rotations par minute), ce qui assure un bon débit d’écriture et de lecture des données. Cette performance oblige toutefois les constructeurs à intégrer une alimentation électrique, ce qui contraint à disposer d’une prise à proximité.

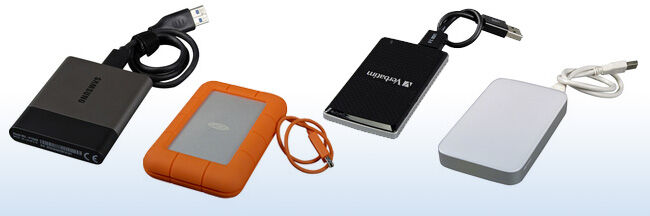

Plus légers (autour de 200 g), et donc plus appropriés au transport, les disques durs externes portables disposent, eux, de plateaux de 2,5". Ils offrent des capacités plus restreintes, de 250 Go à 12 To, pour des prix variant de 50 à 300 €. Leurs plateaux tournent actuellement à une vitesse de 5 400 rpm, offrant de facto un débit légèrement inférieur à celui des disques fixes, mais cela permet d’éviter le branchement sur secteur lors de l’utilisation : la connexion à l’ordinateur, via un port USB ou autre, suffit.

Il existe aussi des disques durs portables wi-fi, pour prolonger l’espace de stockage d’un smartphone ou d’une tablette tactile. Le wi-fi permet en effet de connecter le disque dur au smartphone ou à la tablette, après quoi l’utilisateur peut copier ses fichiers dans les deux sens, depuis une application téléchargée dans les boutiques en ligne App Store (Apple) ou Google Play Store (Android). Le transfert de fichiers n’est cependant pas aussi rapide qu’avec une connexion filaire. Notez que vous pouvez aussi lancer la lecture de fichiers (de musique par exemple) sur votre smartphone, en wi-fi, sans avoir à les copier.

Un disque dur externe de bureau, généralement allumé en permanence, ne devra pas faire trop de bruit en fonctionnement. Le bourdonnement de certains modèles équipés d’un ventilateur de refroidissement peut en effet devenir très gênant au bout de quelques heures.

Afin de pouvoir placer au mieux le disque dur externe sur l’espace de travail, les câbles fournis doivent être assez longs : 1 m apparaît être un minimum pour un raccordement avec un ordinateur placé sous un bureau. Les fabricants tendent à généraliser les supports permettant de placer les disques durs verticalement. Sur un bureau, le gain de place est alors évident, même si le risque de basculement est plus important. Équipés ou non d’un ventilateur, les modèles carrossés d’aluminium sont généralement plus coûteux, mais assurent un meilleur refroidissement du disque dur. Ils sont destinés à un usage prolongé et intensif. Pour des utilisations ponctuelles, un boîtier en plastique suffit.

On trouve dans le commerce des disques durs dits « multimédias », qui permettent de stocker des fichiers, mais savent également les lire. Il suffit de transférer ses photos, ses vidéos ou encore ses fichiers musicaux sur le disque, puis de le connecter sur son téléviseur, par exemple, pour les lire.

Les formats de compression courants sont généralement pris en charge (MP3 et AAC pour la musique, DivX pour la vidéo, JPEG, BMP et parfois même PNG pour les images). Un conseil, si vous disposez d’un écran plat : veillez à ce que le disque comporte une prise HDMI pour profiter d’images en haute définition. Par ailleurs, la présence d’une antenne sur le boîtier indique que le disque dur est compatible wi-fi : vous pourrez y déposer des fichiers depuis votre ordinateur sans connexion filaire.

Il existe enfin des disques durs réseaux NAS (Network Access Storage), que l’on peut partager entre plusieurs ordinateurs en les connectant à un routeur. Comme tout élément de réseau (ordinateur, mais aussi imprimante partagée, par exemple), ce type de disque dur possède une adresse IP (Internet Protocol). Plusieurs ordinateurs peuvent y accéder grâce à une connexion Ethernet, ou sans fil via un réseau wi-fi. Une interface de gestion permet en général de configurer ses paramètres (droits d’accès, etc.) depuis son ordinateur. Les prix affichés pour un NAS à usage non professionnel varient de 160 à 600 € environ. Les prix les plus bas n’intègrent généralement pas les disques durs, à acheter parallèlement. Comptez une centaine d’euros pour un disque de 2 To, et donc un budget moyen de 400 € pour une solution complète permettant de dupliquer ses données.

Les fabricants de disques durs ont vu grandir la concurrence des solutions de sauvegarde en ligne (Dropbox, OneDrive, Google Drive, etc.). Le cloud est aujourd’hui démocratisé. Pour rester dans la course, certains proposent donc des clouds personnels (Western Digital My Cloud, Seagate Central). Il s’agit de disques durs d’assez grande capacité (2, 3, 4 To) que l’on connecte à Internet via la box du foyer. On peut y stocker ses documents, ses photos, ses films ou sa musique et les consulter à distance depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone. Tout est donc enregistré chez vous, pas sur d’énigmatiques serveurs situés on ne sait où sur la planète. Revers de la médaille : la sauvegarde des fichiers relève de votre responsabilité, et si vous perdez le disque (lors d’un cambriolage, par exemple), vous perdez vos données.

Les disques durs mécaniques sont progressivement remplacés par des disques durs basés sur une technologie différente, le SSD (Solid State Disk), déjà employée dans les clés USB. Ces disques durs SSD sont plus légers, plus silencieux et moins fragiles, mais le prix du Go de stockage est plus élevé que celui des disques durs classiques. Accéder à ses fichiers lorsque le disque est connecté à un ordinateur est nettement plus rapide avec un disque SSD, on peut donc travailler directement sur les fichiers logés sur le disque.

Camille Gruhier

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus